Смысловое чтение: 7 эффективных приёмов, которые помогут понять текст и отвечать на любые вопросы

Содержание

- Что такое смысловое чтение и зачем оно нужно

- Приём 1. Маркеры смысла

- Приём 2. Вопросы к тексту

- Приём 3. Аннотация в 5 предложений

- Приём 4. Карточки «Кто? Что? Зачем?»

- Приём 5. Читательский дневник

- Приём 6. Критическое чтение

- Приём 7. Главная мысль текста

- Как выстроить систему смыслового чтения

Смысловое чтение — это умение видеть не только слова, но и скрытые связи текста: его структуру, главную мысль и логику автора. В статье мы поделимся с вами простыми приёмами, которые помогут школьникам и взрослым глубже понять текст, выделить ключевые слова, быстро составить пересказ и уверенно отвечать на вопросы.

Что такое смысловое чтение и зачем оно нужно

Смысловое чтение — это не просто «прочитать» текст, а понять его содержание, логику и подтекст. Оно помогает школьникам готовиться к экзаменам, студентам — быстро усваивать научные статьи, а взрослым — экономить время при работе с документами.

Интересно: по данным международного исследования PISA, более 20% школьников в мире читают тексты, но не могут ответить на вопросы по содержанию. Это значит, что привычка «бегло пробежаться глазами» не работает.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом: «Как понять текст и пересказать его без заучивания?», — смысловое чтение станет вашим инструментом.

Приём 1. Маркеры смысла

Маркеры смысла — это выделенные слова и фразы, которые помогают удерживать внимание на главном. Когда мы отмечаем ключевые слова в тексте, мы сокращаем объём информации и оставляем смысловой каркас.

Пример упражнения: дайте ребёнку абзац из учебника биологии и попросите подчеркнуть 3–4 слова, без которых текст «развалится». Затем попробуйте пересказать абзац, опираясь только на эти слова.

Совет: используйте разные цвета. Например, зелёным — факты, красным — причины, синим — выводы. Так глаза сразу находят структуру текста.

Приём 2. Вопросы к тексту

Один из самых эффективных способов — читать текст через вопросы. Вместо того чтобы просто «проглатывать» содержание, вы вступаете в диалог с автором.

Схема: после каждого абзаца задайте себе 2–3 вопроса: кто герой? что произошло? почему это важно?

Пример:

Текст: «В 1812 году Россия вступила в войну с Наполеоном».

Вопросы:

• Кто участвовал в войне?

• Что произошло?

• Почему это было важно для истории?

Добавим фишку: вопросы можно писать на полях или на стикерах.

Приём 3. Аннотация в 5 предложений

Аннотация помогает сжать большой текст до сути. Это навык, который особенно ценится на экзаменах.

Структура аннотации по тексту:

1. Тема текста.

2. Главная мысль.

3. Аргументы автора.

4. Пример или факт.

5. Вывод.

Пример тренировки: возьмите статью из интернета объёмом в две страницы и попробуйте составить её пересказ ровно в пяти предложениях. Первое предложение — тема, второе — главная мысль, третье — доводы, четвёртое — пример, пятое — вывод.

Важно: не бойтесь упрощать. Смысловое чтение — это не про «зубрёжку слов», а про понимание сути.

Как замотивировать себя на учёбу

Приём 4. Карточки «Кто? Что? Зачем?»

Карточки — универсальный инструмент. Они помогают не зубрить, а разобрать текст по ролям.

Шаблон:

Кто? — главный герой.

Что? — событие.

Зачем? — цель.

Как это работает:

1. На лицевой стороне карточки пишем вопрос («Кто? Что? Зачем?»).

2. На обороте — короткий ответ.

3. Карточки можно тасовать, как колоду, и проверять себя.

Пример:

Текст: «Менделеев создал периодическую таблицу».

Карточки:

• Кто? — Менделеев.

• Что (сделал)? — Создал таблицу.

• Зачем? — Чтобы систематизировать элементы.

Совет: такие карточки удобно делать в приложениях вроде Anki или Quizlet, где они автоматически повторяются по нужному графику.

Приём 5. Читательский дневник

Читательский дневник — это не скучная тетрадь, а инструмент анализа.

Пример шаблона читательского дневника:

• Название текста.

• Три ключевых слова.

• Главная мысль.

• Одна цитата, которая понравилась.

• Вопрос к автору.

Фишка: дневник можно вести онлайн — тогда он превратится в цифровую библиотеку собственных мыслей.

Интересно: учителя отмечают, что у детей, ведущих такие дневники, в два раза выше шанс правильно выделять главную мысль текста на уроках литературы.

Приём 6. Критическое чтение

Критическое чтение — это умение спорить с текстом.

Задайте себе вопросы: автор прав? какие аргументы он приводит? можно ли взглянуть иначе?

Пример: прочитайте новостной заголовок: «Учёные доказали, что смартфоны улучшают память».

Вопросы:

• Какие учёные?

• Где опубликовано исследование?

• Может ли существовать другая точка зрения?

Совет: обсудите текст в паре или группе. Совместный спор помогает увидеть слабые места в аргументации и развивает критическое мышление.

Приём 7. Главная мысль текста

Навык выделять главную мысль важен всем.

Выделите 1–2 предложения, которые можно оставить даже без остального текста. Если убрать всё остальное, сохранится ли смысл?

Упражнение: прочитайте сказку «Колобок» и попробуйте сформулировать главную мысль в одном предложении. Одни скажут: «Не стоит быть самоуверенным». Другие – «Жадность приводит к поражению». Важно, чтобы мысль была связана с содержанием, а не с мелкими деталями.

Фишка: чтобы тренироваться, можно брать не только школьные тексты, но и посты из соцсетей. Попробуйте сформулировать «главную мысль» любого поста в любимой соцсети за 10 секунд.

Как выстроить систему смыслового чтения?

Чтобы смысловое чтение стало привычкой, попробуйте план:

1. Во время чтения – маркеры смысла.

2. После абзаца – вопросы.

3. После текста – аннотация.

4. Для закрепления – карточки «Кто? Что? Зачем?».

5. В конце недели – заметки в читательский дневник.

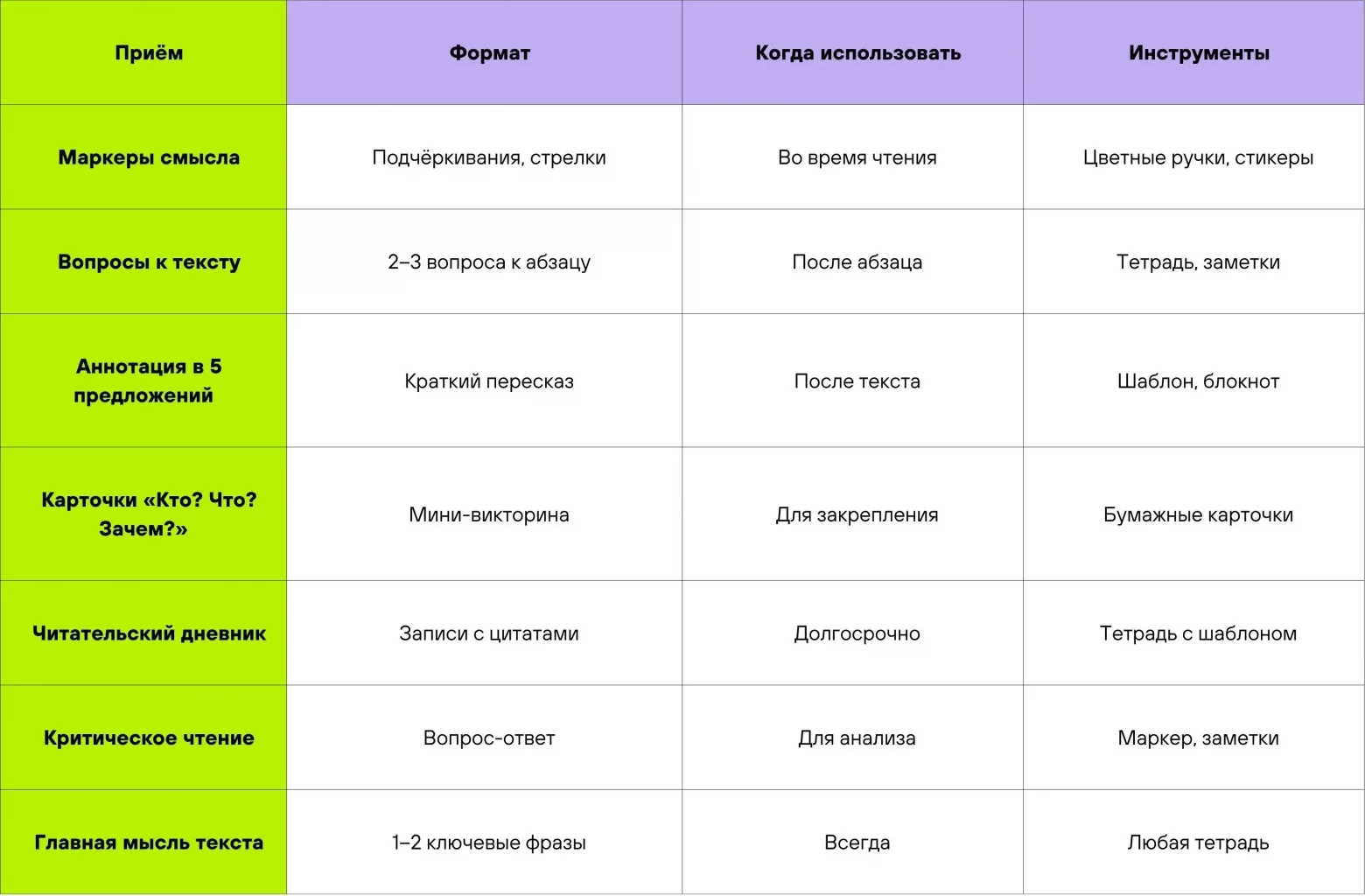

7 приёмов смыслового чтения

Так чтение перестанет быть скучным и станет инструментом для учёбы и жизни.

Советуем к прочтению:

- Какие слова нужно употреблять, чтобы прослыть интеллектуалом

- Как повысить самооценку и уверенность в себе

Попробуйте неделю бесплатно